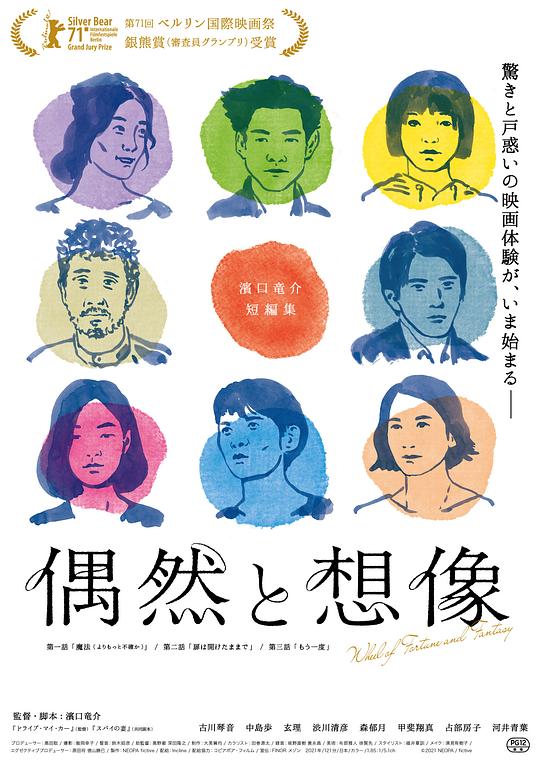

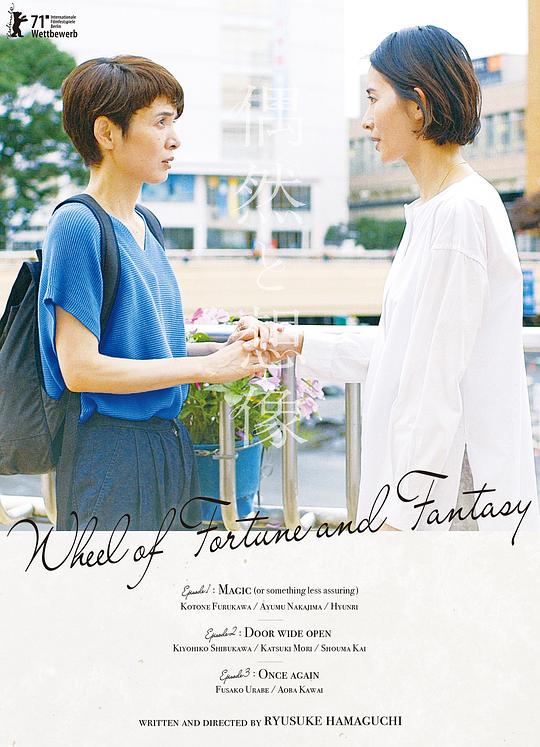

《偶然与想像》影评

举凡《暗涌情事》(Passion,2008)中,师生针锋相对、争执可否使用暴力的课堂辩论,三角关系中的人们玩着互问真心话的滑稽游戏;《深海》(The Depths,2010)的摄影镜头画面、冲洗照片的显影过程;贯串《亲密》(Intimacies,2012)全片的戏剧排练与搬演;《欢乐时光》(Happt Hour,2015)作为整部文眼的寻找重力工作坊与新书发表会的作品朗读;《睡着也好醒来也罢》(Asako I & II,2018)里的三一一大地震,以及主角“麦”超现实般的人物行动滨口龙介从第一部长片开始,便不断地切割异于日常经验的“特殊时刻”,试图呈现人际网络底下,暗潮汹涌的情欲,与其浮上台面的关键转折。“特殊时刻”之所以特殊,不是因为发生的事件本身具有旋乾转坤的力量,特殊时刻的特殊,仅仅只是让习于日常仪轨的人,终于能够辨识出他们内在所坚信的既有状态早已默默位移,甚或是被掏空,进而逼使我们面对既定认知边界之外的真实。如果要为这些“特殊时刻”找出一个共通征性,我会说:它有着仿若艺术创作活动般,尝试活络、超越意识之外,关乎意识底层的感知体察;同时,它更像是每一次不可重复的剧场排练与演出过程,每一次都是自我与他者的内在,对于一个连自身都无法垄断其诠释权的文本,进行重新书写、聆听与入戏的过程。那是一段表层意识之底层的身体状态与存在姿态的重新复苏,而人物将采取连自己都意料之外的行动,对于自我镶嵌进的网络进行再度重整,与之绾合的,便是滨口竜介作品背后,对于人所处的状态所做出的下列预设:“自我”从来就不存在一条清晰可辨识的轮廓,而始终处在发散与汇聚的运动历程中,而正因如此,人与人之间的对话与沟通,势必存在着不断失焦与追认的过程。有赖于新的“特殊时刻”的出现以进行回望与整顿,人与人似乎在这“特殊时刻”所具有的美感形式中,得着意义的暂时确认以及人际往来上的短暂交会──尽管这样子的交会或许是一场无以赶赴的追认,最后仅是一场关乎自我同一之完整性的不断再建构。《偶然与想像》(Wheel of Fortune and Fantasy,2021)作为滨口竜介不断地试图简化、精炼的创作轨迹中,最为杰出的阶段性成果,不以清晰可辨识的艺术/剧场/灾难经验切割一段“特殊时刻”作为转折,而是直接让“魔幻时刻”以“偶然”与“想像”之姿,植入生活的不同隙缝中,打磨出更难以区分连续或断裂的流畅节奏。抑或,我们可以把话反着来说:生活中的无时无刻,都是一场虚构与想像不断介入的美感经验;同时,生活也无所不在地不断尝试入戏与出戏的搬演。在此,我们暂且借用三段故事所组合而成的《偶然与想像》第一段故事〈魔法(或比他更虚幻的事〉来指称这种“从生活缝隙中,不断地动摇我们既有的身分想像,以及随之而来的行为模式与其难以划定边界的更大真实”。“魔法”这个词,早先出现于继美和芽衣子在车上闲谈所认识的新对象时,试图咏叹两人之间首次感受到的情感交会的梦幻时刻,然而“魔法”一词背后的神秘与梦幻特质,其实更意味着人际纽带的脆弱,以致无从预期也无以确保,此魔法可以得到重复或是持久的效力。在这段故事里,随机性如何入侵既有状态,是起自一件小事:知心好友动心的新对象竟是自己的前男友,此事重新动摇了芽衣子对于前一段关系的自我认定,且由此生发出一段连自身都不能明白的冲动决定。随着莫名所以的前男友不断追问,他(与观众)从芽衣子口里所得到的,是各种为自身行为提陈出的反复而矛盾的行为动机。芽衣子的理由,与其说是给予观众拼凑角色行为动机的原初面貌,不如说这些理由本身就是一种失语状态所引发的征候。我们可以进一步注意到,芽衣子在这串对峙过程中,终于承认当年劈腿时所给出的荒谬理由,同样是在自己都还搞不清楚的情况下,“迫于”给出的一套敷衍(但却伤人)的陈词。这也是为什么,尽管观众可以任个人经验与情感,去尝试理解芽衣子的心理转折和角色性格,然而,一旦观众企图反过头从芽衣子口中构筑一套脉络,以跨越时间向度来认明其自身状态、关系本质,其实都会徒劳无功。以芽衣子为首,《偶然与想像》的角色动机其实是模糊的,与之对应的,是存在状态的边界不断处于挪移与松动的状态,而正是因为这样,才需要透过不断言说来做出后见之明的追认;也正是因为曾经的伤害是由当下被再一次追认,对话的厘清反而会让彼此在某一刻进到乍似过去亲密时刻的复现。前男友拿着芽衣子伤害他的话来自嘲,芽衣子也坦承自己“只能透过伤害别人的方式,来爱着别人”,然而,更重要的是滨口竜介创造出与之相应的表现形式。全片花了极大篇幅聚焦于人物在同一空间的对话,并透过镜头呈现对话时的不同角度,切割对话生发时的单一场景,由此观众便能随着单一场景在视觉上的微妙变化,看见贴合人物状态的运动:所有对于过往的指涉,仅仅只是现在进行式,但又在不断以修辞召唤过往的同时,让当下空间的同一性随着言说的历程被打破,因而扭转,致使一般意义上认为均值、平板的日常空间,得以染上不同人物特殊历程的时间向度。同时,我们可以注意到《偶然与想像》的角色们于言词中所谈及的,往往都是一个不在场的事件:已不在场的过去、事后回忆的约会场景、过去式的两人关系、想像中的性爱桥段、交换陌生彼此的生涯资讯。芽衣子与这些角色们对于过去的描述是否客观,实是可疑的,这倒不是说事件本身可能没有发生,而是在当下的状态,她也只能不断厘清过去之于她的意义,并由此重新评估她后续的行动,以及言说在当下逐步建构、厘清的过往场景。这也是为什么,角色有时候会有一种外在表现与口中言词并不相仿的疏离距离,而从滨口竜介的作品内部提领出来的逻辑,这种自我与自我言说内容的疏离,以及自我也在琢磨着口中所言的状态,所对应着的正是演员试图打磨台词的排练过程。最明显的例子,便是滨口竜介从第二部长片《景深之中》过渡到第四部长片《欢乐时光》时的关键转折:《亲密》。《亲密》之后,滨口竜介逐步形成独属于他的人物对话拍摄方式。《亲密》上半部描绘了一群戏剧社学生一同排戏的过程,剧本内容不只折射出负责撰写剧本的人,如何透过对社员们的想像以呈现对自我状态的描摹,随着角色之间的冲突,角色们的自我认知也在变化中逐步改变。电影下半部则完整呈现出此套剧本实际在舞台上搬演的过程,电影于上下段落交互形成一种微妙的辩证:剧场上虚构的搬演,呈现出日常生活背面的真实风貌;在电影呈现剧场演出时,也试图以不同镜头配合舞台光线、人物走位的变化,切割单一舞台,不断增幅同一场景的表现能力。而角色们琢磨着语言,言说着那些随其认知逐渐更动,因而修改完成的剧本,就像是采用“试图以第一人称的方式描绘他人心情”的“独白”,将自身作为他者来感受与触摸。但更重要的是,当自身成为一个有待被浸润的文本,时常是因为自身之外的陌生他人,激发我们展现出连自己都不认识的一面──我们仿佛在阅读他人,或被他人独属的自身历程给侵入,于是逐渐触摸到真正与他人有所区隔的,那个连自身都不够了解的自己。遵循着上述理路,我们似乎可以回头理解《偶然与想像》第二段故事〈敞开的大门〉微妙曲折的转折过程:“阅读性爱桥段”这种看似不构成色诱的滑稽行动后,我们甚至无法从女主角前面的言行,确定她是否真的有心想色诱教授──为何它最终会转变成为女主角的自我揭露,为何毫无反应的教授最后反而自己坐上了被色诱的位置?“敞开的大门”作为整段故事的意象,象征着教授精神世界的强大与一丝不苟,却也隐含着他精神世界强大,但极度压抑情欲的个人世界,镜头从办公室外对准室内乍有似无的情欲戏码,期间还有不断妨碍观众视线的走动人物,皆一再地暗示此场域如何透过门的敞开,乍看之下是“摊在阳光底下”,用以对外宣告教授清白而不受丁点威胁利诱的具体化身,然而女主角以肉身具体在场,朗读着情色桥段的曼妙声音,还不断地追问教授在创作过程是否有自慰,都硬生生地逼着教授在正襟危坐、大谈抽象修辞理论与文学创作心路历程的同时,被迫面对自身所压抑的情欲,及其背后所欲求的真实投射对象。

这正是为什么,女主角以身体关门的行为其实比想象中更具挑衅意味,而她再次打开门的行动便显得有些徒劳无功,只是更加强调弥漫在空间里的异质氛围。与此同时,镜头依旧采取从门外摄入,便是为了映衬出同样的公共空间里,已经形成一股看不见的区隔:平庸的创作者将不可见的幽魂以可见的象征显示,但是杰出的创作者能将不可见的幽魂以不可见的方式,致使观众从中自行辨识出来。无论是教授还是女主角,都是在事后的追认中,才逐渐辨析出这段过程对于自身与彼此不同的化学反应:女主角在阅读教授的作品里,重新感知自身情欲状态的面目,而教授也意外地在作品被阅读的过程里,被迫面对精神与肉身状态的断裂,因此必须将自身的匮乏投射进文字的想像世界里,而自身情欲便以乍似同理的姿态,挑衅地直面着他。然而,这种挑衅最终归结的,却是双方对于彼此差异的再次肯认与激励。教授的欲望仍然必须透过作品被美妙声音阅读,以一种乍似无目的的精神快感来得到遂行;女主角诵读着教授所写出的情欲片段,则是基于色诱和仰慕的矛盾动机,实践一套以操演教授熟悉的语汇来挑衅、同理,甚至是有些尊敬地尝试触及陌生的欲望/生存模式。就结果而论,双方不正是在这场交流中,试图操演着对方的语言/文本,来做出乍似诱惑的同理、交流与相互激励吗?这正是为什么,教授最后答应了女主角的请求,愿意不仅停留在精神上的欢愉,而用自身的肉体来实践性欲,完成女主角自身所熟悉的遂行情欲的模式。两个看似相反的人,在各自体会自身情欲状态时又意外地触及对方,进而在后续的追认中,不断增幅着鼓舞、挑衅双方的强度,最后达到了真正意义上情感/欲上的交流──然而,等待他们的却是均值、僵化的社会系统,因无从指认出其中细部的转折,而以标签化的方式将其强行归类并做出审判。相较于〈敞开的大门〉,〈魔法〉中的芽衣子似乎没有化身成为一个明确的文本可供阅读,但这个文本其实就是她的另一位朋友所言说出的约会过程,以及她口中所谓的“魔法”符号。在与前男友对话的最后,芽衣子厘清自己只能以“伤害对方的方式来爱着对方”。接着,在面临关键抉择的一幕,夸张的 Zoom in 镜头做出了两种选择的对照,而第二种结局的放下,仿佛在诉说着她以放下自己(自以为有用的)魔法的姿态,去成全更大的魔法:她终于在认清自己爱着对方的前提下,透过离开对方,来让两人的爱意在真正意义上进行了照面──无论你把第二种结局解释成想像还是真实,都透露着一个讯息──在滨口竜介的电影中,真正富意义的沟通总是迟来的,它必须在追认、舍弃或是虚构的变形镜中,才能得到圆满与重建。而正是因为这样的圆满,有时甚至必须吊诡地由对方的不在场才能达到,就让这份圆满最后仅仅是关乎自己与自己的对话。这也呼应着〈敞开的大门〉结尾,女主角的亲吻近乎色诱行动所代表之意义:这一次,她清明地能拿捏着自己采取的行动所代表的破坏性,以“回敬”他的恶意,并由他的恶意为始,意外促成与教授之间的魔法,而在这次重新施展魔法的过程中,她终于认出那个与我曾经达到无以名之默契的他──而你又怎么不能说,其实在经历这场浩劫后 ,直到这一刻,她才透过这个行动追认出了她和教授之间真的产生了魔法?这正是为什么,在第三段〈再一次〉中,两人能够直面交流、惺惺相惜、心心相映,在真实处境中直面交流与沟通的不可能,势必只能在“想像(艺术)形式/符号”的变形镜中得到完满:那些当下说不出口的话,那些当时没有生出来的勇气,谁能说那些不是事后才组织出来、投射到当下的后见之明?以及,随之而来被追认出的悔恨,其所渗透出来总是作为投射的“另一条路”呢? 或许〈再一次〉此一短篇最沁人心脾,最让人拍案叫绝的地方,正是他们在镜头下以日常生活中最微小的,每个人都不陌生的“误认”所展开一段虚构的交互搬演,而使得生活场景竟成为抽象世界美好圆满的心灵境界。让人不禁发出普鲁斯特式的赞叹:“我的平庸的生活同真实的王国之间,并不像我过去所设想,隔着什么鸿沟,它们甚至在好几点上相互交叉,我有了信心,高兴得像伏在久别重逢的父亲怀里似的伏在书上哭起来了。”观看〈再一次〉的时候,我脑中不断地浮现出《玩偶游戏》的一段情节:女主角莎南意外地发现,班上的恶霸羽山在出生时害得母亲难产而死,最后遭到家人冷漠以待,更被亲生姊姊以“恶魔”辱骂。作为童星的莎南,当时刚好在排练相似情节的戏剧。一天夜晚,她邀请羽山一起进行角色扮演,她尝试扮演母亲,让羽山感受到自己是在祝福与期待之中诞生的。透过将过去作为戏剧扮相以重新搬演、走向未来,这种作法在各类型的疗愈方式里,是很常见的手段。然而,作者在后段的情节安插了一个有趣的回马枪:羽山意外地得知莎南是养女的事实,那时的他心里浮现出了一个问题:“当时她是以什么心情说出这段话的?”这样子的交叉对照所诉说的是:我们总误以为“重新一遍”的搬演是尝试对过去经验的复制,而我们在复制中选择另一条路,或是以为那些和你演出“再一次”情节的戏剧对手,其表现是基于自身经验的自然流露。然而,事实是那些搬演过程中的对话,更像是基于自身的匮乏,而创造、虚构出来的理想与想像。莎南演的从来不是真实经验的反射,恰恰相反的是,她演的是基于自身匮乏而想像出来的理想母亲。而朗读着看似内心早已谱写好的告白,难道就是当时真实的心意吗?又或者,这是在追悔中慢慢形塑出来,与自身匮乏所对照出来的理想?那个像是独白的告白,抚摸着连自己为何当时这么做也都不清楚的自己。从〈再一次〉的开头,既有网络世界的象征性崩塌,以及意义世界本身无边无际的可能性,如何瓦解人们自以为稳固的既有认知,在偶然与虚构的过程中碰触彼此的匮乏,以及匮乏所联通的更大世界,在匮乏(翻面即是理想、虚构与创造)作为既有状态边界外的更大世界中,我们才找到了彼此连结的方式:“我们的心,其实是靠着黑洞互相连结的。”那些小心翼翼,看似念稿般的长篇诘问,正是“魔法”总介于现实与想像世界之间,时灵时不灵的象征脸谱。在意义世界的探索与重新整顿的过程中,没人知道终点,没有清晰的指标与地图,然而,当我们探索到时,我们将会惊呼:“我记起他的名字了!”那是意义世界最小的单位,也是以言说所创造的最基础单位啊。当这场戏剧搬演结束,他们互相道别,基于人情的礼貌自然但诚恳地说了“再见”,那些行礼如仪的问候语,翻面竟与人际纽带的脆弱以及与之而来的创造性深邃和充盈,是如此地一体两面,诚然作为生活即魔法的完美总结。魔法之所以是魔法,就是因为它瓦解保证的必然与连续性的预设,而让人感到危险。可魔法之所以是魔法,就是它总在你不期而遇的地方发生,那时候你将在魔法再次发生之处,“再见”既是那位,也不是那位曾经与你发生魔法的他。

本文链接:http:/www.targetrabaul.com/app/34.html 由辉达整理,转载需注明出处