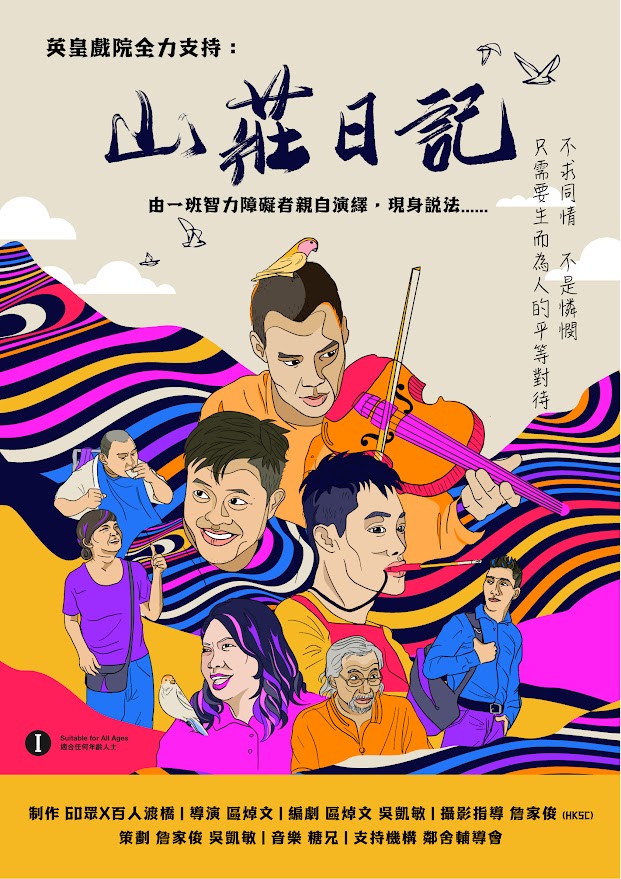

《山庄日记》短评

《山庄日记》是第一出由残障人士担纲演出的电影,其意义在于正常人能做到的事情,他们都可以做到。虽然他们伤残,部分智障,但他们“天生我材必有用”,如有适当的环境,他们同样能发挥自己的才能,甚至比正常人更出色。片中启峰轻度智障,平时需要由他的母亲喂食,自理能力似乎相当低,但他其实能独自完成很多事情,包括吃饭、煮食等,只因她对他“无微不至”的照顾,才使他长年累月地养成过度依赖的坏习惯。很明显,照顾者低估了被照顾者的能力,使被照顾者的个人能力被埋没,窒碍了他们正常生活能力的发挥,亦阻碍了他们建立正常自我形象的过程。

全片最有趣的地方,在于其“半写实”的创作,片中的演员一方面正在演绎角色,另一方面正在表现自己。因为上述角色由影片编剧杜撰出来,但这些角色诞生的灵感来源又来自演员本身,这使角色“真假难辨”,演员一方面要熟读对白,另一方面又做自己。从影片结束后的NG镜头可见,残障人士需要与正常演员一样,努力地把角色的神髓表现出来,要在演绎过程中渗入自己的独特性,以突出角色,让角色真正能与观众“沟通”。导演区焯文拍摄《山》,其实是一个助人的过程,除了筹款外,亦让片中的残障演员寻回自我,藉着今次演出表现自己珍贵的生存价值。启峰、家权与阿声的演出自然真挚,没有斧凿痕迹,正在念对白,又似乎在做自己,启峰与母亲的深厚感情,家权坚持以自己喜欢的同事为终生伴侣,阿声重拾自己与哥哥的兄弟情,全部皆有情有义,且有自己独特的生存方式。说残障人士是社会的负担,欠缺生存价值,其实是正常人对他们的歧视。一直以来,伤健共存都是整个社会的理想。《山》让健全与残障人士同场演出,本来已是一种进步,亦是两种人互相了解、彼此互信的契机。残障人士有某方面的缺陷,但他们在另一方面可能比健全人士更出色,这就像阿声向着哥哥说:我的DSE成绩比你好,这证明他们“残而不废”。或许我们应给他们多些机会,让他们能有多些发挥,当我们平等地对待他们,他们才可尽己所长,继而像我们一样,努力地服务社会。残障人士表现自己珍贵的生存价值,《山》是他们获得认同的好开始。

本文链接:http:/www.targetrabaul.com/app/21.html 由辉达整理,转载需注明出处